《中原文化·济源篇》之济源翰墨

撰写时间: 2016-07-14 来源:北派之祖——荆浩

荆浩展馆

中国山水画从五代、两宋走向成熟。北方山水画长于大山大水,开图千里;南方山水画,善写局部微观,别有风味。而被称为“北派山水画之祖”的荆浩,正是济源这块土地上孕育出的一代宗师。

荆浩,字浩然,约生于唐大中四至十年(850~856),卒于五代后唐923~936年间,河内沁水人(河南省济源市东北,今五龙口镇王寨村是沁水县治所在地)。后梁时期因避战乱,曾隐居于太行山洪谷,故自号“洪谷子”。擅画山水,常携笔摹写山中古松。所作云中山顶,能画出四面峰峦的雄伟气势。他将唐代吴道子的笔描与项容的泼墨技法结合,扩展笔墨描写山水的能力,创造水晕墨章的表现技法;亦工佛像,曾在汴京双林寺院作壁画。

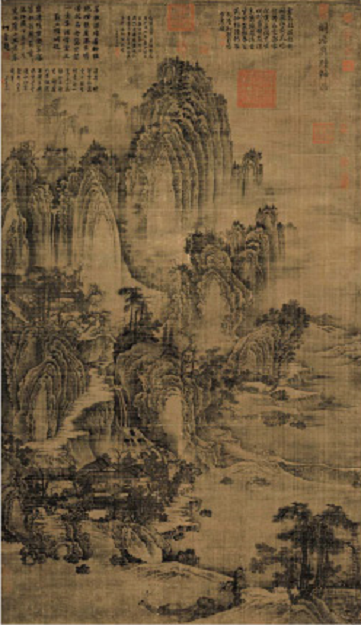

在历代绘画史籍和著录书中,记有荆浩作品约五十余幅,其中山水画占绝大部分,也有少量人物画。《匡庐图》是荆浩唯一存世真迹,高185.8厘米,宽106.8厘米,绢本水墨,现藏台北故宫博物院。

《匡庐图》为全景式山水画,整体气势雄伟,细部刻画甚精。中峰挺立,峥嵘崔巍,秀拔欲动;两侧而下,群峰竞立,如芙蓉初绽;山间飞瀑如练,云气、屋宇、桥梁、林木,曲折掩映;一派雄奇、壮美、幽深的气象,使人感受到画家高超的用笔技巧和宽阔的胸襟。元人韩屿题诗曰:“翠微深处着轩楹,绝磴悬崖瀑分明。借我扁舟荡空碧,一壶春酒看云生。”

全图由下而上,由近及远,大致可分为三个层次:

第一个层次为近景。画面下端,一泓涧水,一叶扁舟,船夫撑篙正欲靠岸,似乎将观赏者带入画境。由石坡而上,山麓间有屋宇院落,竹篱树木环绕,屋后有石径抱危崖逶迤而上。崖脚烟水苍茫,有长堤板桥,一人骑马观景,悠然自得。

第二个层次为中景。两崖间有飞瀑喷泻而下,击石分涧,似闻其声。一桥横架于溪涧之巅,两边危壁,松柏参差,矗立入云。桥左方有一座林荫庭院,窗明几净。这一层可谓渐入佳境。

第三个层次,虽是远景,却分外醒目。主峰兀立,两侧烟岚飘渺,诸峰如屏,相互映照;又一飞瀑如练直下,落入虚空。这一层次是画中最佳胜境,也是画家最着力处。

观此画,仿佛随着船夫的导游,登上了游览山中美景的旅程。巍峨主峰为主景,两叠泉流、两座屋宇、危栈小桥则是其中几处精彩的“景点”,而那位骑马观景的人物,则把观者的视野引向画外任凭浮想的空间。

《匡庐图》在真实感和体积感的追求上取得了重大突破。荆浩自谓:“吴道子有笔而无墨,项容有墨而无笔,吾将采二子之所长,成一家之体。”他将唐代出现的“水晕墨章”画法进一步推向成熟,笔墨两得,皴染兼备,标志着中国山水画的一次重大突破。他所作的全景式山水,气势雄浑,境界雄阔,推动了山水画走向空前未有的全盛期。历代评论家对他的艺术成就极为推崇,元代汤垕在《画鉴》中将其称为“唐末之冠”。

《匡庐图》

荆浩对山水画理论发展也做出了突出贡献,代表作是《笔法记》。文中假托在神钲山遇一老翁,在互相问答中阐述了他的一系列山水画理论观点,虽然仅仅2000余字,却是空前的山水画理论集大成之作。他提出山水画“图真”论, “似者得其形遗其气,真者气质俱盛”。针对如何图真,提出了“六要”原则:“气者,心随笔运,取象不惑。韵者,隐迹立形,备仪不俗。思者,删拔大要,凝想形物。景者,制度时因,搜妙创真。笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动。墨者,高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非因笔。”他还划分了“神、妙、奇、巧”四品,批判了“有形、无形”二病。 在历史上,荆浩第一个对笔、墨作了明确界定,强调了用笔的变化运动感和用墨的韵味天趣,指出“凡笔有四势,谓筋、肉、骨、气”,提出了“水晕墨章”:“随类赋彩,自古有能;如水晕墨章,兴我唐代。”用笔与水墨相结合,更有助于表现大自然变化万千的气象,极大地拓展了绘画审美观,有力地推动了中国水墨山水画的发展,

荆浩还有一首五律《书山水图答大愚》:“恣意纵横扫,峰峦次第成。笔尖寒树瘦,墨淡野云轻。岩石喷泉窄,山根刭水平。禅房时一展,兼称苦空情。”“恣意纵横扫”谈的是创作时的心境,只有放松、大胆为之,才能出佳作。“笔尖寒树瘦,墨淡野云轻。岩石喷泉窄,山根刭水平”,既有优美的意境,同时也富含深刻的绘画心得和哲理。“苦空情”,苦空为佛家语,认为世俗间一切皆苦皆空,荆浩正是借助流连山水、寄情笔墨,表达他远离尘嚣、高怀远志的思想境界。

济源现存有荆浩墓,在市区东五公里处的五龙口镇谷堆头村,荆浩墓冢高3米,周长15米,墓前有济源市人民政府1992年10月重修时所立之碑,上刻“中国水墨山水画大宗师荆浩之墓”。碑阴铭文为当代美术理论家陈抟席所撰。

济源市五龙口景区曾是当年荆浩写生处,荆浩的代表作《匡庐图》就取材于“十里画廊”的画屏峰。2000年,景区内建设了荆浩展馆,中国艺术研究院教授陈绶祥为展馆撰联曰:“笔迹墨痕乃有荆关生氤氲,山景水情还从济源入图画”。

王屋留翰墨——李白

世人皆知李白诗名,但知道李白善书的人却不多;世人多知李白有《上阳台帖》,但知道李白《上阳台帖》作于济源王屋山的却更少。

唐开元十三年(725年),李白二十五岁,渴望鲲鹏展翅,鹰击长空,“仗剑去国,辞亲远游”。出蜀,游三峡,至江陵,遇道士司马承祯。李白对司马承祯极为景仰,当即作《大鹏遇希有鸟赋》,诗人以大鹏鸟自喻,更称赞司马承祯是希有鸟。司马承祯对李白也极为赞赏,称其“仙风道骨,可与神游八极之表”。

李白激情满怀地叩开了长安的森严宫门。但是,自认为有经天纬地之才的李白,却懵然不知官场的诡谲和政治斗争的险恶,在长安不到两年,屡遭诽谤和谗言,于是请辞,唐玄宗顺水推舟“赐金还山”。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”李白再次投入大自然的怀抱。

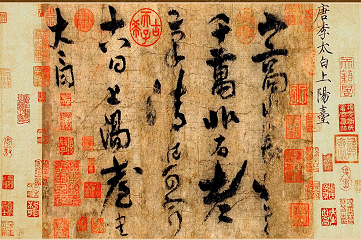

天宝三年(公元744年),“诗仙”李白与“诗圣”杜甫在洛阳相见,与高适等结伴同游王屋山,登上王屋山华盖峰南麓的阳台宫,挥毫写下了流传千古的《上阳台帖》:

“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷!十八日上阳台书,太白。”

《上阳台帖》为纸本,纵28.5cm,横38.1cm,虽然不足一尺见方,却如行云流水,真气弥满。通篇看去,一如李白诗篇奔放挥洒,出神入化,笔墨酣畅,气概超迈。

历代名家、典籍,都对李白书法和《上阳台帖》予以极高评价。《宣和书谱》载:“白尝作行书,字画尤飘逸。” 宋黄庭坚《山谷题跋》评李白的诗与书云:“及观其稿书,大类其诗,弥使人远想慨然。白在开元、至德间,不以能书传,今其行、草殊不减古人。” 元代郑杓《衍极》卷下之《古学篇》说:“太白得无法之法,子美以意行之。言其虽不专意于书法,而能得书法之神妙。细品此帖,笔法超放,如游龙翔凤,迅如奔雷,疾如掣电,出规入矩,飞舞自得。与其潇洒奔放、豪迈俊逸之人品诗风相为表里。”清人周星莲《临池管见》说太白书“新鲜秀活,呼吸清淑,摆脱尘凡,飘飘乎有仙气。”

在《上阳台帖》的题跋中,我们也能看出后人对他的高度评价。宋徽宗赵佶跋文:“太白尝作行书‘乘兴踏月,西入酒家,可觉人物两望,身在世外’ 一帖,字画飘逸,豪气雄健,乃知白不特以诗鸣也。” 元代张晏跋曰:“谪仙书法传世绝少,尝云:欧、虞、褚、陆真奴书耳。自以流出于胸中,非若他人积习可到。观其飘飘然有凌云之态,高出尘寰,得物外之妙。尝遍观晋、唐法帖,而忽展此书,不觉令人清爽。当时沉香亭待醉、高力士脱鞋,宜矣。”元代书法家欧阳玄题诗云:“唐家公子锦袍仙,文采风流六百年。不见屋梁明月色,空余翰墨化云烟。”元代学者杜本曰:“太白之书何如长史,然豪雄浑壮,固不异也。”乾隆皇帝说:“观其笔气豪逸,非他人所能赝托。”

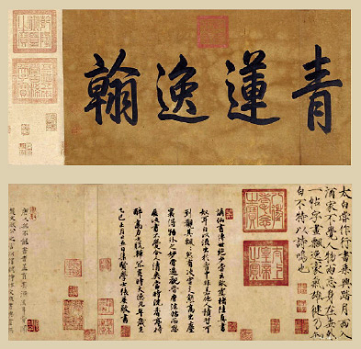

《上阳台帖》为旷世墨宝,流传有序,引首有清高宗弘历楷书题“青莲逸翰”四字,正文右上宋徽宗赵佶瘦金书题签“唐李太白上阳台”七字。帖本各处有南宋宗室赵孟坚、南宋权臣贾似道、元代张晏、明代鉴藏家项元汴、清乾隆皇帝、清代鉴赏家梁清标、安岐等多人的鉴藏印章。清代乾隆、嘉庆年间宫廷编纂的大型文献《石渠宝笈》有著录。

1911年清帝逊位,溥仪兄弟将《上阳台帖》携出宫外,多次转手。1937年,为了保住国宝不流出外境,张伯驹以六万银元重金购得。1956年,张伯驹转呈毛泽东。1958年,毛泽东转交故宫博物院珍藏。

《上阳台帖》已历1200余年,而愈加宝贵。

名相书法家——裴休

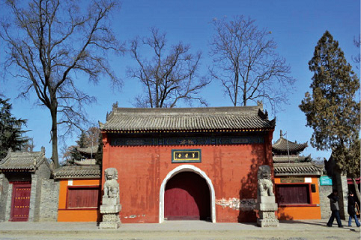

草堂寺

裴休(791-864),字公美,唐孟州济源(今河南省济源市裴村)人,曾为监察御史,宣宗时进同中书门下平章事(宰相职衔),后罢为宣武军节度使,封河东县子。后历昭义、河东、凤翔、荆南四节度使。

裴休作为一代名相,与同时代的柳公权(778-865)同朝为官,在书法上与柳公权是长期的合作者。柳公权在会昌元年(841年)十二月廿八日所书的《玄秘塔碑》,由裴休撰文;裴休仅存的书法名作、大中九年(公元855年)十月十三日所书的《圭峰禅师碑》,裴休撰文并书写,柳公权篆额。

《圭峰禅师碑》,全称《唐故圭峰定慧禅师传法碑》,简称《圭峰碑》,现存陕西户县草堂寺。碑高208厘米、宽93厘米,楷书,36行,每行65字。额高44厘米、宽33厘米,篆书九字“唐故圭峰定慧禅师碑”。在清末时,此碑曾横断两截,使不少字受损。

《圭峰禅师碑》笔法严谨工整,结构精密劲紧,取法于欧、柳,型态较柳书更劲健,书风兼有刚柔,清劲潇洒,率意天成,法度严谨,是晚唐佛寺碑铭精品。历代对此碑均予以很高评价。《旧唐书》卷一七七载云:“裴休长于书翰,自成笔法。家世奉佛,休尤深于释典。”宋米芾《海岳名言》评:“裴休率意写碑,乃有真趣,不陷丑怪。” 金代礼部尚书赵秉文这样描述此碑:“下马来寻题壁字,拂尘先读草堂碑。平生最爱圭峰志,唯有裴公无愧辞。”明王世贞《弇州山人稿》称裴休书法:“清劲薄洒,大得率更笔意。”清叶昌炽《语石》卷七载:“《圭峰和尚碑》尚存,其书遒紧而无蕴藉,学之易滋流弊。细参之,其运笔之操纵,结体之疏密,与诚悬(即柳公权)昕合无间。达法师(玄秘塔碑)裴撰文,而柳书之。此碑则柳题额而裴书之。两碑微言奥义,非精于梵乘者不能作。其文固宜出于一手,窃讶裴之书又何以神似柳,既而豁然悟曰:此碑亦裴撰而柳书,特书丹时并题裴疑耳。” 叶昌炽此说有失公允,细按和《圭峰禅师碑》,二者虽然风格相近,但是仔细辨去,其笔画结体还是有很多明显差异。裴书结体近方,柳书趋于瘦长;裴书布白停匀,柳书中宫紧劲;裴书时用行书笔意,如“为”、“谁”、“谒”等,柳书则纯为楷法;裴书如清矍高僧,安详平和,柳书则如耿直硬汉,铁骨铮铮。

裴休宿信佛教,曾随圭峰宗密禅师学习华严经。宗密为草堂寺高僧,曾经师事澄观法师,为华严宗第五代祖师。宗密凡有著述,裴休都要亲自为他写序,诸如他的《禅源诸诠集》、《华严原人论》、《圆觉经》等,皆有裴休之序编于书前。他在《圭峰碑》中说:“休与师于法为昆仲,于义为交友,于恩为善知识,于教为内外护。”两人间的友情,在佛教史上传为美谈。

裴休所书碑碣,现存世者仅见《圭峰定慧禅师碑》。据《常德市志》载,裴休曾为德山宣鉴禅师住持的常德乾明寺题书“古德禅院”,并有刻石,惜今已不存。

(由济源市政协学习和文史资料委员会供稿)